Forschungsschwerpunkte

Die genetische Variabilität von Arten wirkt sich stark auf ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber schnellen und drastischen Veränderungen aus. Aquatische und terrestrische Organismen sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert, von denen viele vom Menschen verursacht werden, wie z. B. Temperaturschwankungen, Verfügbarkeit von Lebensräumen, Eutrophierung und Verschiebungen bei biotischen Interaktionen. Angesichts der Bedeutung der Süßwasserhabitate für die menschliche Bevölkerung ist ein besseres Verständnis der Funktionsweise von Ökosystemen von entscheidender Bedeutung für die Ausrichtung von Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen für diese Lebensräume.

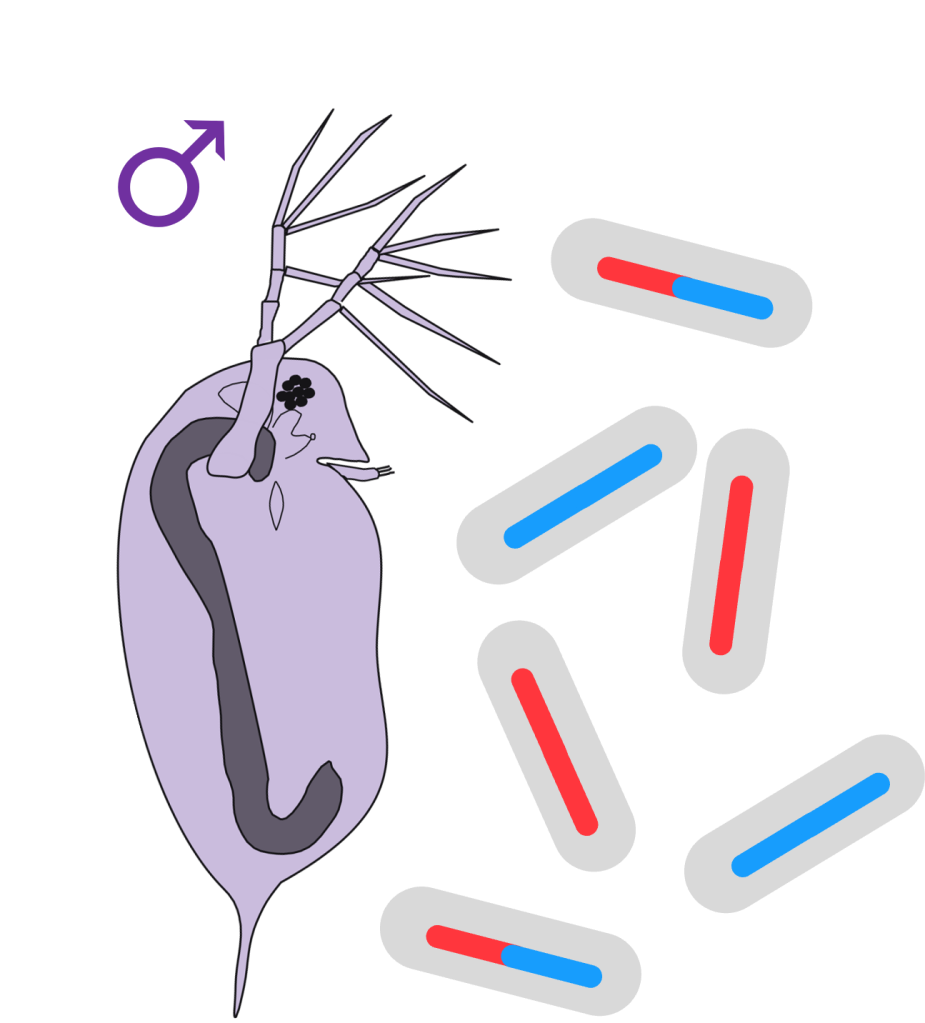

Die Forschungsgruppe konzentriert sich auf Wasserflöhe und macht sich zwei Fortpflanzungsmerkmale dieser Gruppe zunutze: die durch sexuelle Fortpflanzung erzeugten Dauerstadien, die biologische Archive darstellen und noch Jahrzehnte später ausgebrütet werden können, und die klonale Fortpflanzung, die die Durchführung von Experimenten und Transkriptom-Analysen ermöglicht, um genetische und Umwelteinflüsse zu trennen. Unsere Forschung umfasst eine Vielzahl von Disziplinen, wie Populationsgenetik, Bioinformatik, experimentelle Biologie, Süßwasserökologie, Genomik und Transkriptomik.

Rekombination und Hybridisierung in einem Daphnien-Artenkomplex

Das Cordellier-Labor hat durch die Sequenzierung und Zusammenstellung eines qualitativ hochwertigen Genoms für Daphnia galeata sowie die Bewertung der genetischen Variabilität des Artenkomplexes wesentlich zu unserem derzeitigen Wissen über die Genetik von Daphnia beigetragen. In der DLSC scheint es einen anhaltenden Genfluss ziwschen Arten zu geben. Die interspezifische Differenzierung ist jedoch im gesamten Genom sehr unterschiedlich, und die zugrunde liegenden Mechanismen sind unklar. Wie wirken sich Selektion und Rekombination auf die Introgression aus? Um diese Frage zu klären, planen wir die Sequenzierung und Assemblierung der Genome von zwei weiteren Arten des Artenkomplexes, ein wesentlicher Schritt, um viele der hier beschriebenen geplanten Projekte anzugehen. Außerdem werden wir die artspezifischen Rekombinationsraten mithilfe der Sequenzierung von Gameten abschätzen.

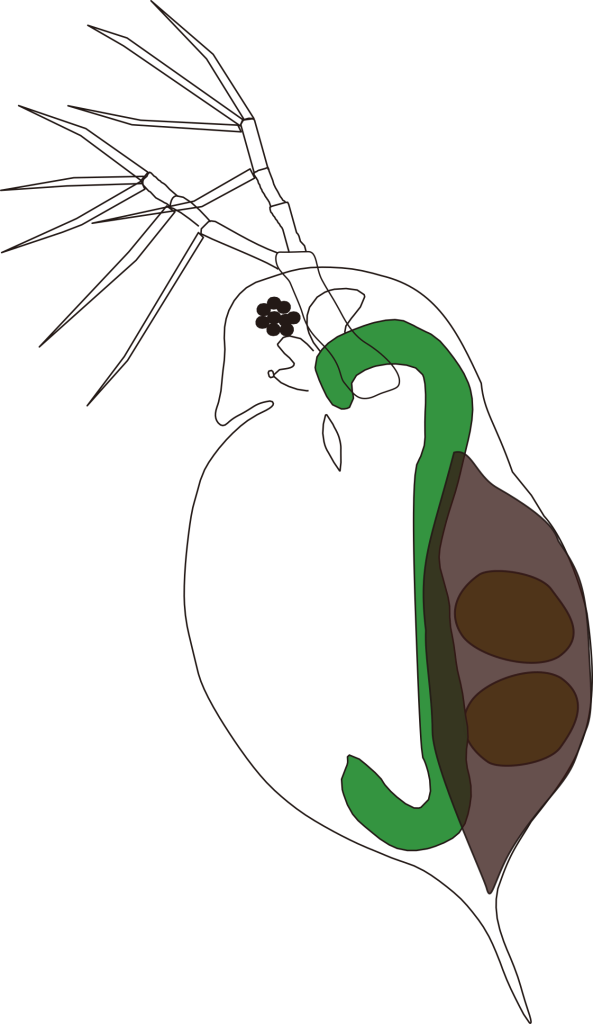

Populationsgenomik im Laufe der Zeit mit Dauereier

Viele Seen in Norddeutschland werden von einer oder mehreren Arten der DLSC bevölkert, die mit einander hybridisieren, was einem natürlich wiederholten Hybridisierungs-„Experiment“ gleichkommt. Darüber hinaus reichern sich die Daphnien-Dauereier im Sediment an und stellen eine biologische Aufzeichnung vergangener genetischer Veränderungen dar. Durch die Analyse dieser Aufzeichnungen im Lichte der im oben beschriebenen Projekt gesammelten Daten wollen wir prüfen, ob die Kombination von Selektion und Rekombination tatsächlich zu vorhersehbaren Introgressionsmustern führt. Nach der Entnahme von Sedimentkernen in ausgewählten Seen werden wir Isotopen-Datierungen vornehmen und die Dichte der Dauereier analysieren. Genomische Daten werden aus einzelnen Dauereier nach Amplifikation des gesamten Genoms gewonnen, und Hybridisierungsmuster werden mit Populationsgenomik-Tools analysiert.

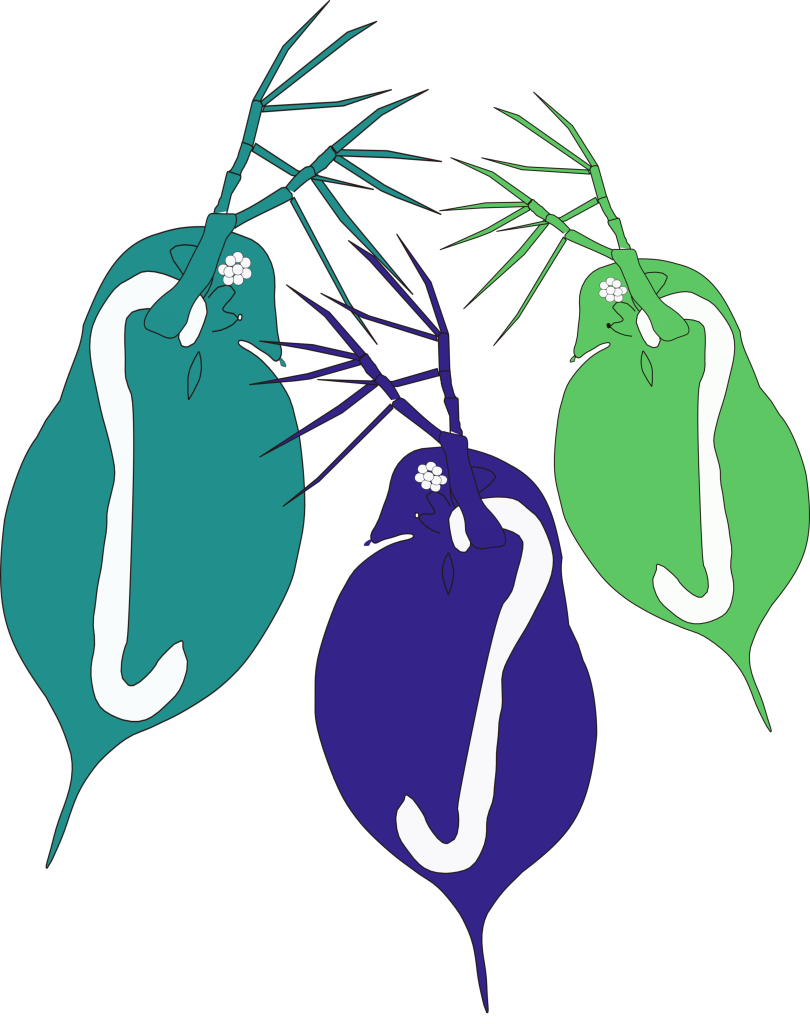

Interspezifische Variation in der Genexpression bei hybridisierenden Daphnia-Arten

Sowohl Nahrungsknappheit als auch Predation beeinflussen die Ressourcenzuteilung und wirken sich auf Life History Traits aus, was unmittelbare Folgen für das Populationswachstum und damit die Fitness hat. Daher stehen Gene, die an der Reaktion auf Raubtiere und die Nahrungsqualität beteiligt sind, wahrscheinlich unter Selektionsdruck und könnten dazu beitragen, „Inseln der Divergenz“ in der DLSC zu schaffen.

Verwenden eng verwandte Arten dasselbe Genrepertoire, wenn sie mit Stressfaktoren wie Raubtieren und unterschiedlicher Nahrungsqualität/-quantität konfrontiert sind? Wie wird mit gegensätzlichen Selektionsdrücke „umgegangen“? Wir verwenden Genexpressionsanalysen, um diese Fragen zu beantworten und genomische Regionen zu identifizieren, die die Aufrechterhaltung von Artgrenzen erklären könnten. Unsere Analyse umfasst die Erstellung von Genexpressionsprofilen, Netzwerkanalysen und in silico Studien von Promotorregionen.

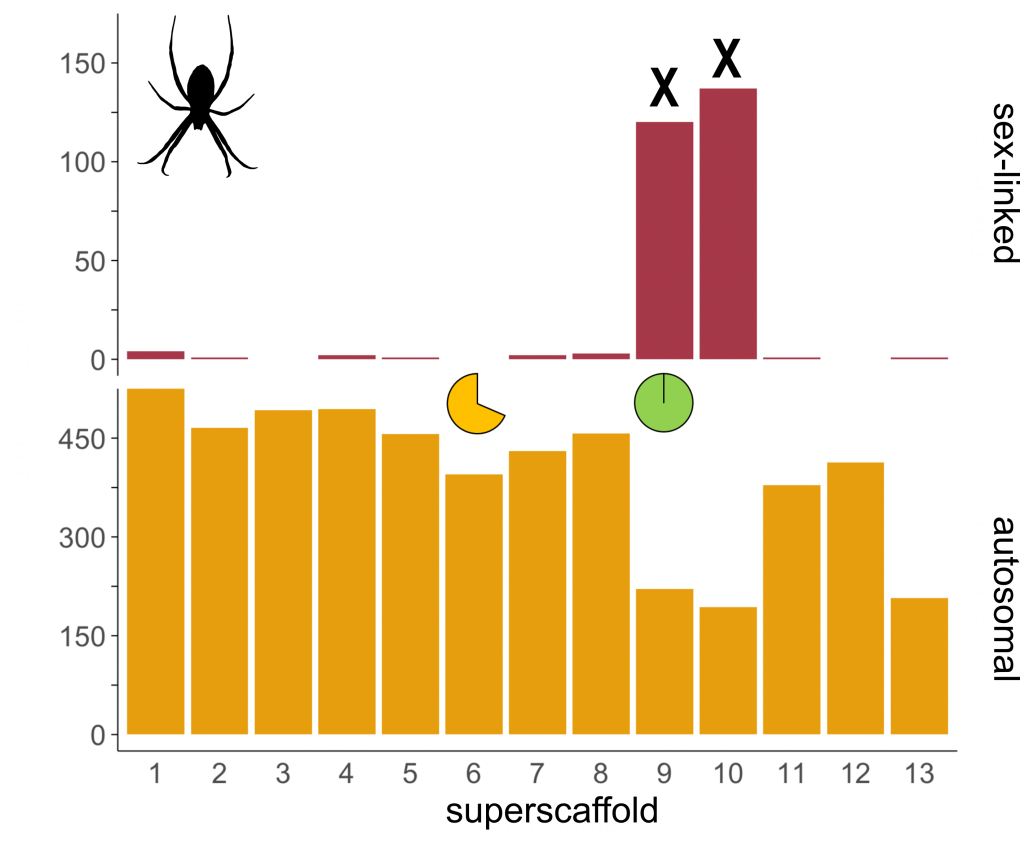

Genom- und Geschlechtschromosomenentwicklung bei Spinnen

Viele Spinnenarten weisen ein stark verzerrtes Geschlechterverhältnis auf und sind eindrucksvolle Beispiele für sexuelle Selektion und Sexualdimorphismus. Man geht davon aus, dass die Geschlechtschromosomen der Schlüssel für die Entstehung eines getrennten männlichen und weiblichen Phänotyps sind. Wir wollen auf vorläufigen Ergebnissen aufbauen, die auf eine hohe Erhaltung der Geschlechtschromosomen unter den Spinnenarten hindeuten, und so zu unserem Verständnis der Evolution der Geschlechtschromosomen im X0-System beitragen, indem wir Folgendes durchführen: systematische Analyse der Geschlechtschromosomen in Spinnenstämmen im gesamten Stammbaum, Genexpressionsanalyse in beiden Geschlechtern in den frühen Entwicklungsstadien, um Mechanismen des Dosisausgleichs zu verstehen und die faster-X-Hypothese zu testen, und Etablierung molekularer Marker zur Geschlechtsbestimmung in frühen Stadien.